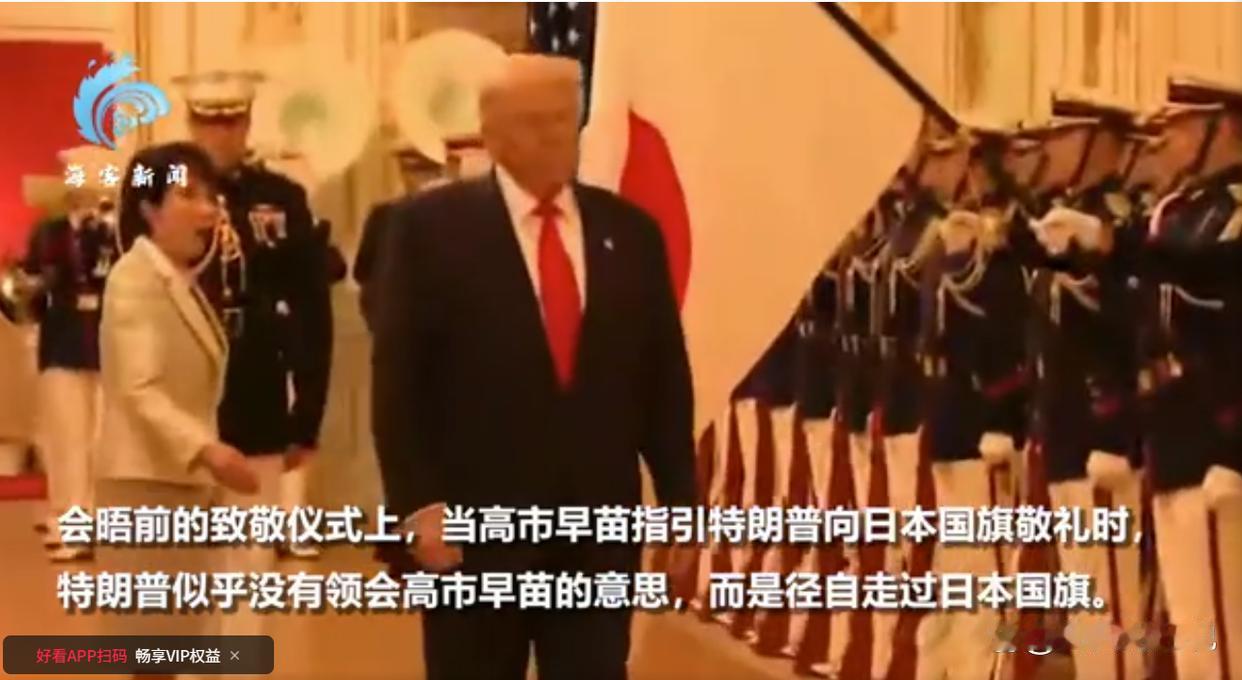

从特朗普未向日本国旗行礼事件看美日同盟关系的微妙张力 外交礼仪是国家关系的“晴雨表”,细微举动常暗含深层政治逻辑。本文以2025年10月特朗普与高市早苗会晤时“未向日本国旗行礼”事件为切入点,结合外交礼仪规范、美日同盟互动模式及特朗普个人执政风格,剖析行为动因,探讨其对美日关系的影响,揭示同盟框架下权力失衡与利益博弈的本质。 一、引言 2025年10月28日,特朗普与高市早苗在东京赤坂离宫会晤,致敬环节出现“礼仪疏漏”:高市早苗准备向美日国旗行礼时,特朗普仅向美国国旗致敬后径直离去,高市早苗独自完成礼仪。这一偏离常规的场景,并非单纯“失礼”,而是美日关系权力格局与利益诉求的缩影。 二、事件场景与礼仪语境的双重对照 高市早苗政府高度重视此次会晤,全程英语接待,强调访问是“美日亲密关系的证明”,行进中紧随特朗普以营造“平等友好”形象。但国旗礼仪环节,双方行为割裂: 1.按日本官方礼仪,外国政要与日本首相需在两国国旗前分别致敬,既是对他国主权的尊重,也是同盟关系的仪式化确认; 2.特朗普打破惯例,向美国国旗行礼后径直离场,无视日本国旗。高市早苗从错愕到迅速调整表情独自完成礼仪,凸显双方对“同盟礼仪”的认知差异。 日本试图借礼仪强化“对等同盟”表象,特朗普的举动则直白展现美国对同盟关系的“主导性认知”,让美日关系的不对等性浮出水面。 三、特朗普“失礼”行为的三重动因解析 (一)权力宣示:强化同盟“主导-依附”格局 特朗普执政核心是“美国优先”,在美日同盟中,多次施压日本增加驻日美军军费分摊、扩大军火采购。此次未向日本国旗行礼,是“非语言的权力宣示”:打破日本期待的“对等礼仪”,暗示美国无需遵循日本设定的规则,进一步巩固“美国主导、日本配合”的关系定位,与他任内施压日本的逻辑一脉相承。 (二)策略防范:规避日本“礼仪叙事”塑造 日本擅长在外交仪式中构建“视觉叙事”,此次仪式现场,日本国旗被置于靠近核心镜头的位置。若特朗普按惯例行礼,经日本媒体传播,易形成“美国政要向日本国旗致敬”的视觉符号,被解读为“美国认可日本地位”。特朗普团队对此类“叙事陷阱”敏感,2019年与安倍晋三会晤时便曾调整合影站位。此次“拒礼”,是对日本借礼仪塑造“同盟对等性”的防范,确保美国在外交叙事中占据主动。 (三)性格投射:解构传统外交礼仪 特朗普以“反传统”“重直觉”为风格,轻视传统外交礼仪的“形式主义”,倾向用直接行为传递信号,如退出《巴黎协定》的“单边宣告”、与他国领导人的“非常规握手”。此次“拒礼”,既是对美日关系定位的表态,也暗含对“繁文缛节”的不屑——在他看来,外交核心是利益博弈,而非礼仪形式。这种个人风格让行为更具“个人化”色彩,易模糊背后的战略意图。 四、事件对美日同盟关系的双重影响 (一)短期:引发日本舆论分化与政府压力 事件曝光后,日本舆论分裂: 1.保守派媒体批评特朗普“不尊重日本”,指责高市早苗政府“外交妥协致国家尊严受损”; 2.理性派认为这是美日关系不对等的必然结果,呼吁政府“正视同盟本质”; 3.民众不满“政府未维护国家尊严”,导致高市早苗内阁支持率一周内下降3个百分点。 高市早苗政府陷入两难:需向美国解释“舆论不满”,又要向国内民众“挽回颜面”。短期内,美日外交互动更趋谨慎,需通过经济合作或安全对话缓和尴尬。 (二)长期:加剧同盟“信任裂痕”与“利益疏离” 长期来看,事件暴露美日同盟的“信任脆弱性”: 1.日本意识到美国“同盟承诺”以自身利益为前提,可能加速推进与欧盟经济合作、扩大与东南亚国家安全对话,降低对美国依赖; 2.美国虽短期强化“主导地位”,但长期可能削弱日本对同盟的“心理认同”,导致日本配合美国印太战略、承担安全成本的意愿下降,影响双方在半导体管制、台海问题等领域的协同效率。 五、结论 特朗普未向日本国旗行礼事件,是美日同盟“权力失衡”与“利益博弈”的集中爆发。行为既是对同盟定位的确认、对日本“礼仪叙事”的反制,也掺杂个人风格投射。事件短期内引发日本舆论分化与政府压力,长期可能加剧信任裂痕,推动日本寻求“战略自主”。 这一事件也启示我们:全球化退潮、大国博弈加剧背景下,传统同盟的“意识形态纽带”渐让位于“利益计算”,外交礼仪背后的权力逻辑与利益诉求,远比“失礼与否”更值得关注。未来美日同盟的调整与裂痕弥合,需观察两国在核心利益领域的互动与妥协。