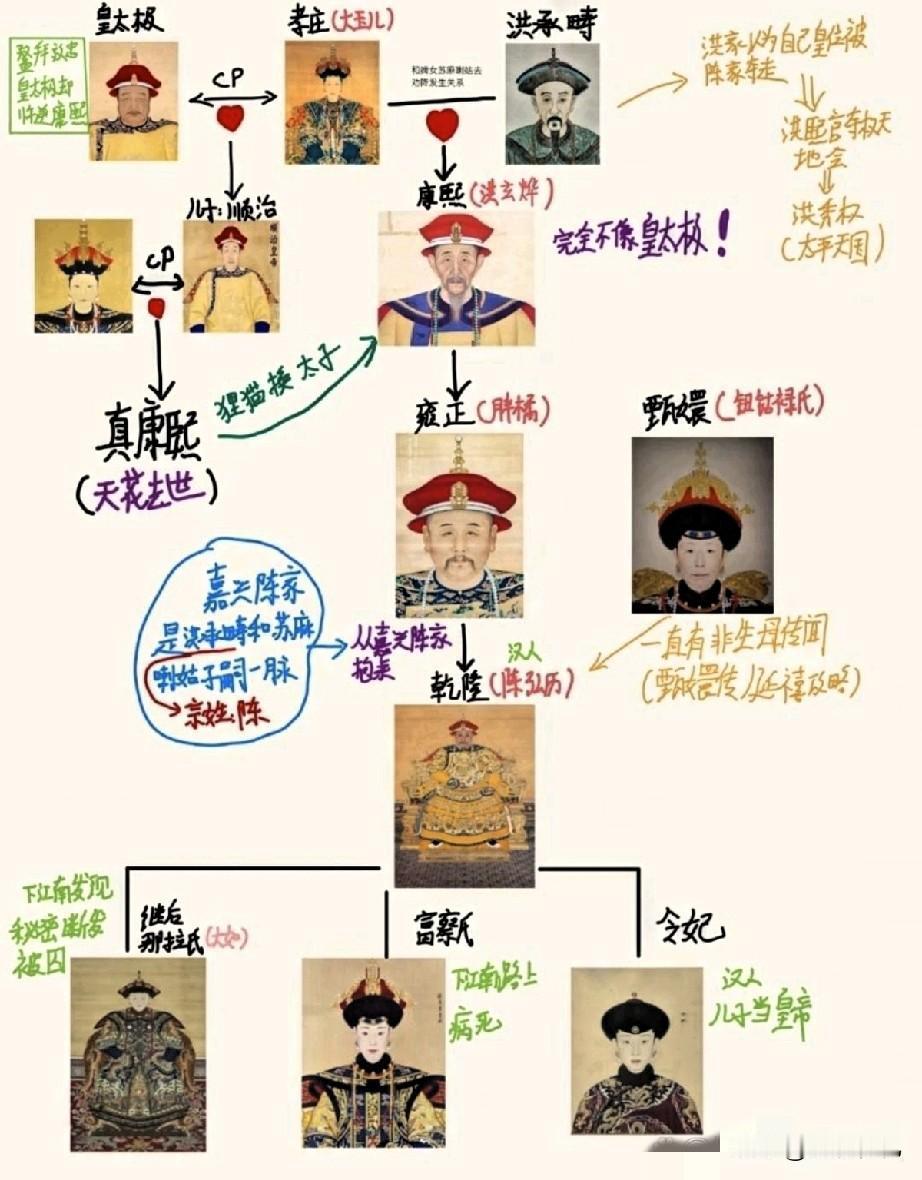

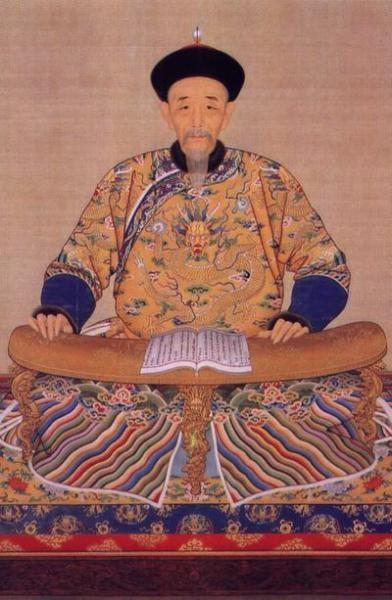

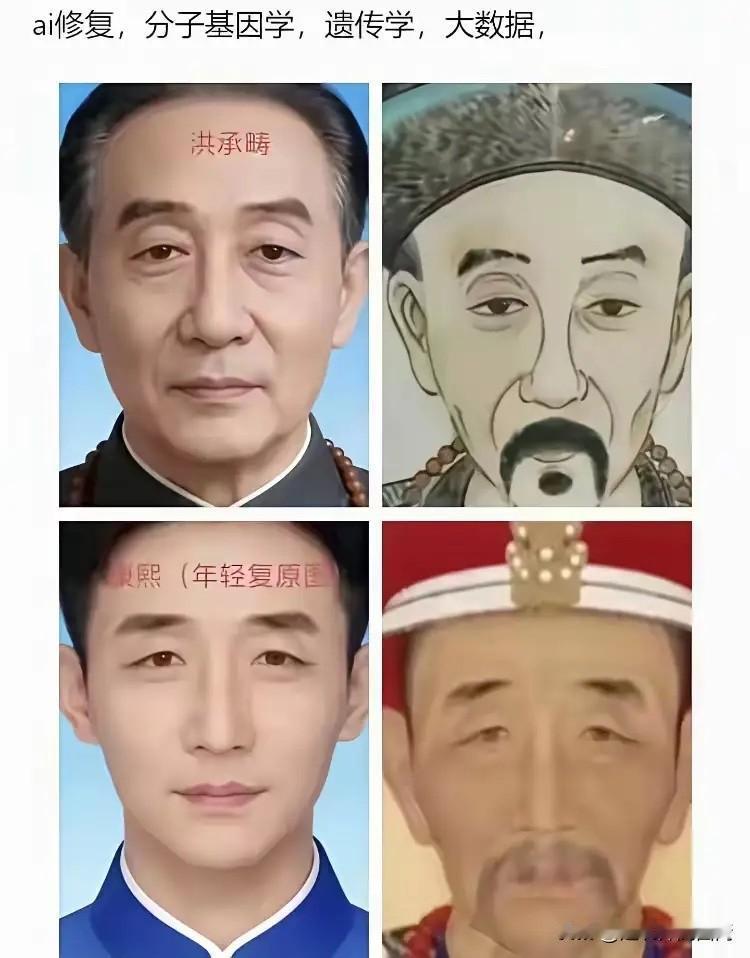

乾隆南巡途中,偶遇一县令,见其为政清廉便当众赞不绝口。可谁知当晚微服探访时,竟撞见县令之母身着华贵锦缎,与县令的清廉之名大相径庭。 乾隆南巡至江南苏州府,一路察民情、观吏治,行至吴县时,见县令周文彬为官勤勉,所辖县域田畴丰茂、市井井然,百姓谈及他时更是赞不绝口,称其 “两袖清风,爱民如子”。 乾隆帝一生六次南巡,每次都以察看民生吏治为名,沿运河而下,巡视水利农事,体察地方官绩。这次乾隆二十四年巡游,銮驾抵达苏州府吴县,正值春耕时节,田野间农事有序,市井中商贸活跃。周文彬作为县令,上任以来推行多项举措,如整顿税赋征收,确保一户不漏一文不多,百姓少了许多负担。他还注重水利维护,亲自督办河道疏浚,避免了以往的涝灾隐患。这些努力让吴县呈现出难得的安定景象,居民生活渐趋宽裕。乾隆帝听闻这些,结合沿途所见,对周文彬的治理给予高度评价,认为其体现了地方官应有的责任担当。这番赞许并非空穴来风,而是基于实地考察,反映出乾隆对基层吏治的重视。在那个时代,地方官员往往面临各种压力,周文彬的做法虽表面光鲜,却也需经得起细查。 南巡制度源于康熙,乾隆继承并放大其规模,每次巡游耗费巨大,却也确实推动了江南地区的经济发展和民生改善。乾隆二十四年这次,重点考察了苏州一带的丝织业和农业生产,吴县作为典型,田畴丰茂得益于周文彬的农田丈量和种子推广。他上任伊始,便清查旧账,打击了部分豪绅兼并土地的陋习,让小农获得更多保障。市井井然则源于他对市监的严格把控,禁止衙役随意摊派,商户们能安心经营。百姓对他的评价并非刻意吹捧,而是源于实打实的利益获益,比如赈济粮发放时,他坚持公道分配,避免了中饱私囊的现象。这些细节在乾隆耳中,强化了其对周文彬的正面印象。乾隆帝相信,好的地方官能带动一方繁荣,这也是他南巡的核心目的之一。通过这种方式,他试图矫正官场积弊,确保朝廷政策落地生根。 然而,乾隆的南巡也暴露了吏治的深层问题。表面清廉的官员往往隐藏着家庭奢靡的痕迹,周文彬的案例即是典型。当晚微服探访,本是乾隆一贯的考察方式,用以验证白日所见。他只带少数随从,避开官府耳目,意在捕捉真实一面。结果在县衙附近瞥见周母身着华贵云锦,这件价值不菲的衣料出自苏州顶级织坊,绣工精致,远非俭朴官员家所能负担。云锦作为贡品级丝织品,价格高昂,一匹便需数十两银子,周家用此装饰,明显超出清廉范畴。这发现让乾隆警觉起来,官场中此类两面派司空见惯,他们在前台勤勉,后台挥霍,损害了朝廷信誉。乾隆深知,吏治不清会动摇根基,故而决定深挖此事,避免一叶障目。 彻查过程体现了乾隆的谨慎作风。他下达三道密旨,第一道命两江总督核查周文彬任内财务,第二道嘱苏州知府追查锦缎来源,第三道派人监视周家动向。这些指令以六百里加急传出,确保速战速决。调查结果很快浮出水面,周文彬确实涉贪,他通过收受商贾贿赂积累家财,藏匿于地窖中,银两珠宝价值上万。锦缎正是其中一笔贿赂实物,由本地绸商购自织坊,直接送入周宅。吴县的太平景象部分源于这些非法资金的投入,如修桥铺路时挪用公款,表面工程亮眼,实则寅吃卯粮。这种贪腐模式在地方常见,官员借政绩掩盖私利,最终坑害百姓长远利益。乾隆对这类伪君子深恶痛绝,认为其欺上瞒下,败坏风气。 乾隆帝的处理果断而公正。周文彬被押解上堂,杖责五十后贬往边远充军,其家产尽数充公,用以补足县库亏空。这起事件虽小,却在南巡中起到警钟作用,提醒随行官员和地方吏员,皇帝的考察绝非形式。乾隆续巡江南,继续巡视其他县份,但此事让他对吏治的信心有所动摇。历史上,南巡虽促进了经济,却也滋生了层层陪衬的腐败,官员为讨好而劳民伤财。乾隆晚年反思南巡,承认其劳民之处,但早期如这次吴县案,仍是其整顿官场的积极举措。通过严惩,周文彬的结局警示后人,清廉需内外如一,方能经得起考验。