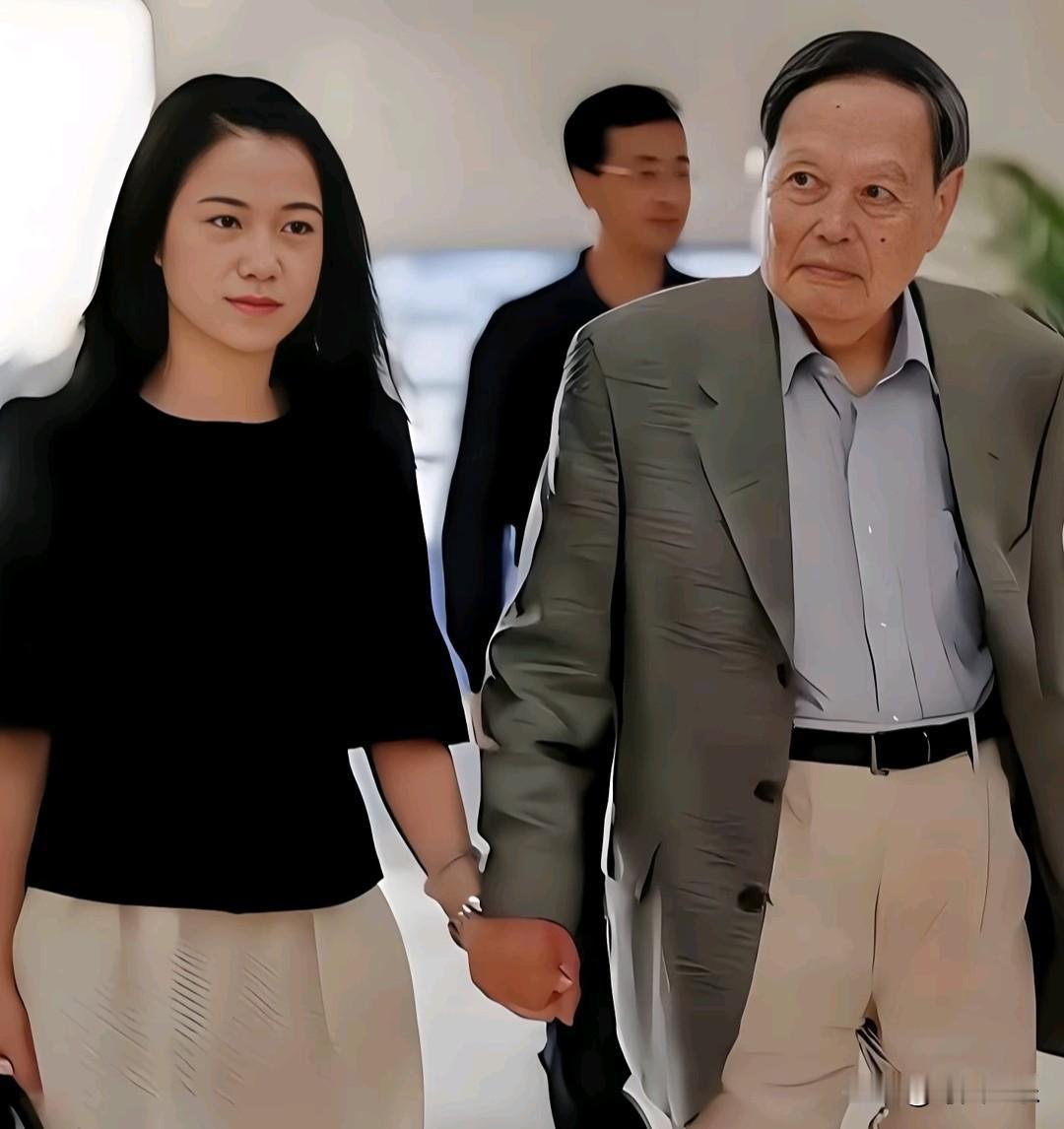

杨振宁离去后,49岁的翁帆穿着35元的帆布鞋悄然搬离旧居,带走34箱沉甸甸的手稿。她依然居住在清华园内,只是从别墅移居到南区的教授公寓,每日在食堂用两荤一素的简餐,清早提着磨破边的帆布包走向图书馆。 清华档案馆里,翁帆翻开泛黄信封,掉出张杨振宁手写的便签:“帆,等你一起看银杏。” 49 岁的她指尖微颤,把便签贴在胸口,眼眶悄悄红了。 这是杨振宁离去后,她整理手稿时常见的温暖瞬间。 2003 年,28 岁的翁帆在汕头大学读研究生,负责接待杨振宁。 他 81 岁,精神矍铄,聊起物理时眼里有光,她听得入了迷。 临别时他说:“你的提问很有见地,期待再交流。” 之后两人书信往来,从学术聊到生活,字里行间满是默契。 2004 年,杨振宁邀翁帆去中山大学听讲座,结束后送她一本诗集。 扉页写着:“与君初相识,犹如故人归。” 她心跳漏了半拍。 同年 12 月,他们在汕头登记结婚,没有盛大仪式,只请了几位好友。 婚后,翁帆成了杨振宁的 “专属助手”,帮他整理学术资料。 他写论文到深夜,她会泡杯热牛奶放在桌角,轻声说 “别太累”。 2008 年,他们搬到清华园居住,每天清晨一起在校园散步。 他给她讲物理界的趣闻,她帮他纠正普通话发音,笑声常洒在小径。 杨振宁总说:“有帆在身边,我思路更清晰。” 翁帆则把他的手稿按日期分类,用不同颜色标签标注重点。 2015 年,杨振宁 93 岁,仍坚持给学生上课,翁帆常坐在后排旁听。 遇到他记不清的文献,她会悄悄递上纸条提醒,默契无需言语。 2020 年,杨振宁身体渐弱,开始整理毕生手稿,翁帆陪在旁协助。 他指着一箱笔记说:“这些要留给后来者,你要帮我完成。” 她含泪点头:“放心,我一定做好。” 2025 年,杨振宁在睡梦中安详离世,床头放着两人的合照。 翁帆强忍悲痛,第一时间去整理那 34 箱手稿,那是他的心血。 她从别墅搬到南区教授公寓,带走的只有手稿和几件旧衣物。 每天清晨六点半,她准时起床,先擦拭杨振宁的相框。 然后泡杯他爱喝的清茶,开始给手稿编号、分类。 发现他标注的 “此处需与帆讨论”,她会停下笔,轻声回应 “我懂了”。 除了整理手稿,她还接手 “翁帆青年学者项目”,这是他们共同的心愿。 每周两个下午,她审阅申请书,遇到优秀项目会说:“杨先生会喜欢这个研究。” 生活依旧朴素,她穿 35 元的帆布鞋,在食堂吃两荤一素。 有人问她是否后悔,她笑着说:“和他在一起的每一天,都很珍贵。” 整理手稿时,常发现杨振宁夹在里面的小纸条,有 “帆的生日”“记得买她爱喝的茶”。 每看到一张,她就放进一个铁盒,那是他们爱情的见证。 现在,她正筹备出版《杨振宁物理学讲义(未刊稿)》,逐字校对。 遇到晦涩处,会想起他曾耐心讲解的模样,瞬间有了力量。 傍晚骑车回家,路过他们常去的银杏道,她会放慢车速。 仿佛还能看到他站在树下,笑着说:“帆,你看这叶子多好看。” 如今在清华园里,她用坚守与传承,延续着与杨振宁跨越时光的情感。 主要信源:(中华网热点新闻——杨振宁去世后,翁帆带走丈夫手稿为何隐居清华)