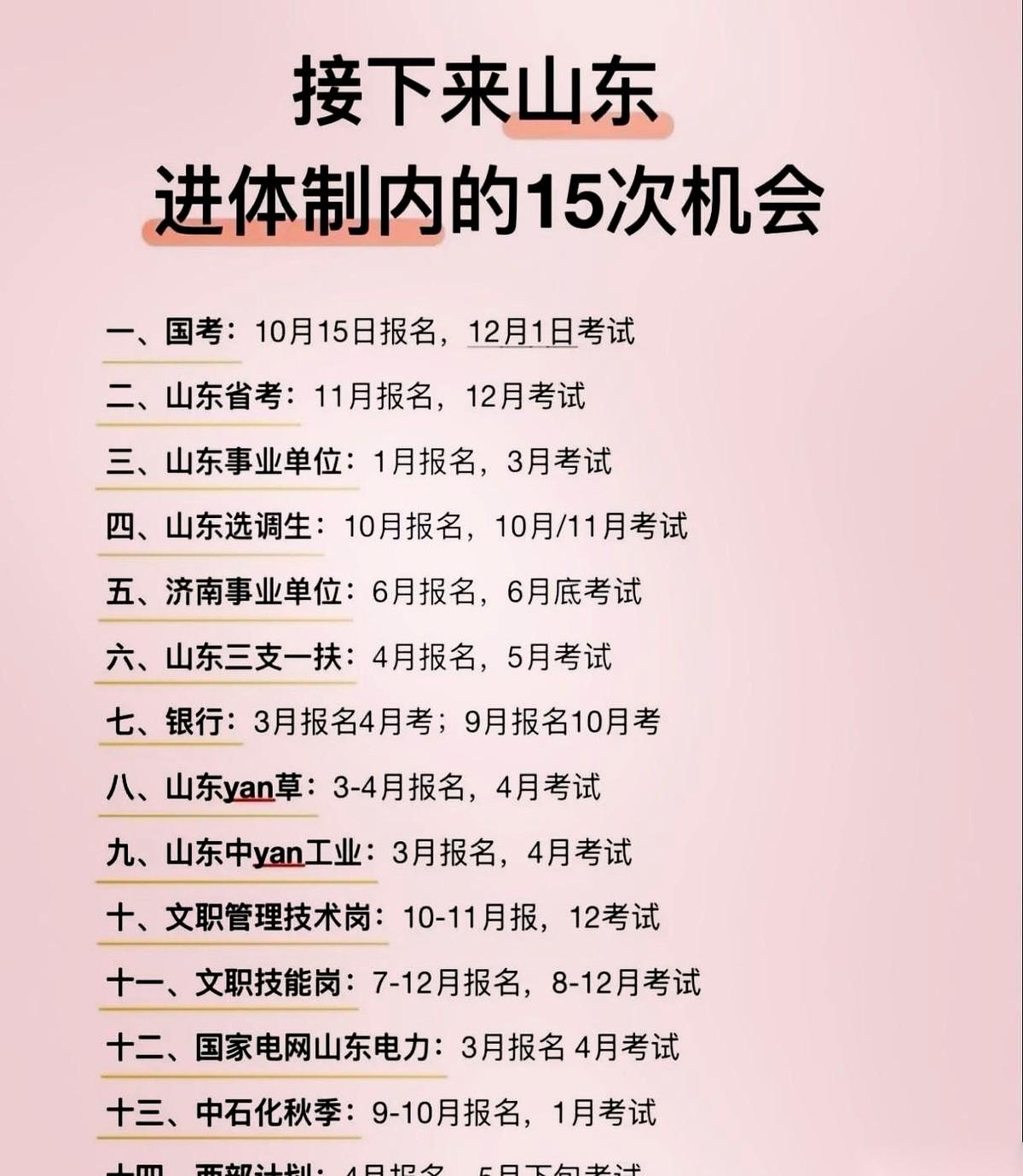

[微风]1892年,山东大善人潘守廉路过济州的一条巷口时,无意中看见一个卖煎饼的妇女,顿感此女不凡,她虽衣着寒酸,但干净整洁,头发梳的一丝不苟,这让潘守廉眼前一亮。 那是1892年的寒冬,著名的慈善家潘守廉正为了家中琐事愁眉不展,妻子虽然贤惠,却不擅家务,家中新添了丁口,更是乱作一团,当他在熙熙攘攘的街头驻足时,目光穿过喧嚣的人群,被一个煎饼摊死死抓住了,并非煎饼多么诱人,而是那个摊主。 这位妇人姓邱,身边有着还在襁褓中的幼子,甚至背后还有七张等着吃饭的嘴,按理说,这是陷入绝境的生活,但潘守廉看到的却是一个衣衫虽旧却浆洗得极干净、头发梳得一丝不苟的女人。 她翻动煎饼的手法专注而有条理,那种身处泥泞却不染尘埃的体面感,让阅人无数的潘守廉心头一震。 潘守廉上前攀谈,在言语往来中印证了自己的判断,这妇人虽也是苦出身,带着孩子从潍坊一路漂泊至此,言语间却透着一股不卑不亢的韧劲。 当潘守廉递出橄榄枝,不仅提供食宿,更开出双倍工钱请她入府帮佣时,这位邱氏给出了一个让所有人都意想不到的反应。 面对救命般的稻草,她没有急着谢恩,而是在这位大善人面前挺直了腰杆,提出了唯一的条件:工钱多少不重要,重要的是,必须允许她的两个大儿子进入潘家的私塾,和少爷们一同读书。 这一刻,单纯的雇佣关系变了质,潘守廉惊叹于这位母亲的远见——在那个饭都吃不饱的年代,她想的竟是名为“教育”的这条翻身路,潘守廉当即应允,不仅接纳了她,更妥善安置了她的七个子女。 进入潘府后的日子,证明了潘守廉的眼光,邱氏不仅将杂乱的内宅打理得井井有条,更是成为了潘家幼子的乳母,但她给这个家带来的最大财富,不是劳力,而是“规矩”与“气节”。 她虽不识字,不懂经史子集,但懂得岳飞的精忠报国,懂得文天祥的铁骨铮铮,每日忙完繁重的家务,她便督促孩子们——无论是潘家的少爷还是自己的穷儿子——一同诵读,那种“知书在养心”的朴素教育观,悄无声息地滋养着这群孩子 潘守廉看在眼里,更是视若亲人,两家孩子的界限在琅琅书声中逐渐消融,结下了深厚的情谊,然而,真正考验人性的时刻,发生在三年后的秋天。 1895年,潘守廉外出,家中防备空虚,一群不仅贪财更凶残的土匪冲破了潘家的大门,明晃晃的钢刀直接架在了邱氏的脖子上,逼问谁是潘家的小少爷潘馥,意图绑架勒索巨资。 当时的后院里,潘馥正和邱氏的长子靳云鹏混在一起玩耍,两人年纪相仿,平日里又同吃同住,衣着打扮并无二致,土匪一时竟难以分辨。 那是令人窒息的几秒钟,一边是雇主的血脉、对自己一家有知遇之恩的恩人;一边是自己十月怀胎、相依为命的长子,邱氏在颤抖中做出了那个违背母性本能却成全了道义的决定。她强忍着钻心的痛,指着自己的儿子靳云鹏说:“这就是。” 还是少年的靳云鹏,平日里听多了母亲讲的那些英雄故事,在此刻竟展现出了超越年龄的从容,他没有哭喊,也没有揭穿,而是平静地被土匪五花大绑带走,因为他懂母亲的眼神,也懂这份恩情的分量——这是在拿命还债。 万幸的是,人性中总有相通的敬佩,这伙刀口舔血的土匪将“肉票”带回山寨后,发现这个少年虽衣着不俗,但言谈举止间透着的质朴与那个富家少爷大相径庭。 在审问和观察下,真相大白,匪首被这母子俩的“义气”震住了:母亲敢送子替死,儿子敢坦然赴险,这种江湖上都少见的侠义气概,让土匪也生了敬意,最终竟毫发无损地将靳云鹏送了回来。 这场惊心动魄的风波,让潘家上下深受震撼,潘夫人抱着失而复得的孩子痛哭,更抱着邱氏不撒手。潘守廉归家知晓一切后,感动的无以复加,他深知这份“义”早已超越了主仆,甚至超越了寻常亲情。 为了不再让邱氏一家担惊受怕,也为了彻底报答这份恩情,他在乡间置办了宅院,将邱氏连同孩子们一同迁过去避祸,并延请名师,更加用心地栽培这群经历过生死考验的孩子。 从此,潘家与邱家的命运彻底交织在了一起,那个曾在寒风中卖煎饼的母亲,用她的言传身教,将“胆识”与“担当”刻进了孩子们的骨血。 长子靳云鹏后来投身军旅,一路做到陆军总长、北洋政府国务总理;次子靳云鄂成了封疆大吏陕西督军;而那个被换下来的潘家少爷潘馥,也在这种家风熏陶下成长为内阁总理。 那个曾经只想让孩子识字的煎饼摊妇人,大概从未想过自己会成为“三位总理”的引路人,她一生未入朝堂,但她在那间充满烟火气的柴屋里,用最朴素的道德抉择,为这三个孩子铺就了成功的路。 信源:澎湃新闻