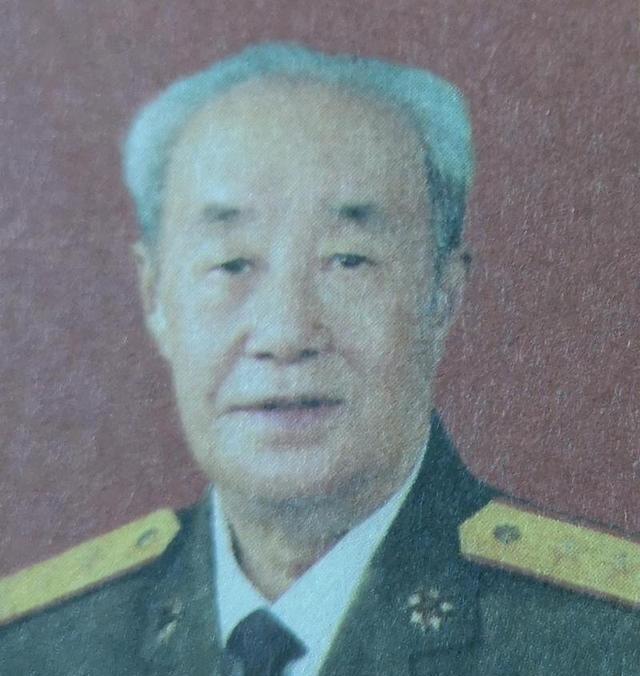

[微风]1972年,北京军区司令李德生少将接受命令,前去解救一位老战友。赶到一处幽暗的地下室,李司令被拦了下来,那些人拒不放人。李司令听后,当即写下一份手令,怒斥道:“我们要提审,谁敢阻拦?” 那时候,救人如救火,接到总理那通急得冒火的电话时,李德生心里就跟明镜似的,被关在幽暗地下室里的那位老战友,多待一分钟就多一分危险。 眼下这僵持局面,根本没时间去走那一套繁琐的审批流程,五十六岁的李德生眉毛都没皱一下,直接从警卫员手里拽过纸笔,也不找桌子,就趴在还带着热气的引擎盖上。 “唰唰”写下一行力透纸背的大字:“北京军区司令员李德生命令,即刻提审吴克华,任何人不得阻拦!”落款、盖章,动作一气呵成,直接把这张在这一刻比什么文件都管用的“手令”甩到了卫兵面前。 这一招“以提审之名行救人之实”,硬是给在那铁桶般的封锁线上砸开了一条生路,几个看守看着那鲜红的印章,终究是没敢再拦。 当那个曾经在战场上叱咤风云的吴克华被从角落里架出来时,人已经瘦得脱了形,衣衫单薄,面如土色,连站都站不住。 随行的几个人看着这惨状,心里还是有些顾忌,毕竟在当时那种气候下,把这样一个“重点审查对象”带走,风险大得吓人,几个人都在原地犹豫磨蹭,不敢轻易上手,李德生眼神冷得像铁,只扔下掷地有声的四个字:“我负全责。” 这并不是李德生第一次在政治的浑水中伸手捞人,早在1969年,他还是安徽省军区司令员的时候,这种敢扛事、不论利害只论是非的性格就已经出了名。 那时候有一位老首长被“疏散”下放到地方,处境艰难,旁人唯恐避之不及,生怕沾上一点晦气,李德生偏不信这个邪,主动向上打报告,不仅没有落井下石,还专门安排人照顾,甚至配了警卫员和炊事员,把老首长的生活安排得妥妥帖帖。 那种在非常时期不看风向看良心的做法,让他虽然得罪了不少人,但也赢得了最硬的军中口碑。 正因为有这份底气和担当,1972年的那次营救才有了后续,把吴克华抢出来送进医院并不是结束,李德生不想看着战友不明不白地背着黑锅,不管平时公务多忙,硬是几次三番往中央跑,调档案、摆证据,不仅要救命,还要救清白。 最终,在他的死磕下,吴克华不仅活了下来,还彻底平反,后来更是一度挂帅成都军区,此后经年,两位老将在会议中重逢,往往不需要多余寒暄,吴克华总会早早迎上去,那沉默的一握手中,记着的是“一条命”的情义。 这种遇事不躲的硬骨头精神,大概是从河南新县的大山里带出来的,1916年4月24日,李德生出生在一个穷得叮当响的农家,母亲走得早,为了糊口,他七岁就得去学裁缝,八岁就要给人放牛,受尽了乡里的白眼和欺压。 若是没有那股子不服输的劲头,早就被苦难的日子吞没了,12岁那年,红军到了家乡,还是个半大孩子的他就敢当童子团团长,替队伍站岗送信,那种在刀尖上行走的胆色是从小练出来的。 从1930年正式穿上军装、1932年入党开始,这几十年他几乎是在硝烟里泡大的,在长征路上,他是跟着红四方面军翻过绝命雪山的幸存者;在抗日战场,作为特务连连长的他亲自侦查带头搞奇袭;到了淮海战役,他把团部像钉子一样扎在阵地上,歼敌数千,博得了“尖刀和拳头”的威名。 即便是在抗美援朝的上甘岭,面对敌人疯狂的攻势,他也稳如泰山地指挥防御,硬是顶住了数次冲锋。 从大字不识几个的放牛娃,一步步打成1955年的少将,再到后来官至总政治部主任、国防大学政委,李德生靠的从来不是运气,而是那股无论面对强敌还是困局都敢于亮剑的真本事。 1988年,他被授予上将军衔,在那场庄严的仪式上,他神情平静,似乎那些赫赫战功对他来说不过是尽了本分。 在他96年的人生跨度里,不论是早年在战场上的浴血冲杀,还是晚年对救人一事的闭口不谈,1972年那个深夜在引擎盖上写下的手令,或许比任何勋章都更像他军人本色的注脚,2011年5月8日,这位一生都敢说“我负全责”的老将军,在北京安详离去。 主要信源:原文登载于人民网 2016年3月29日 关于“抗战时期的李德生”的报道