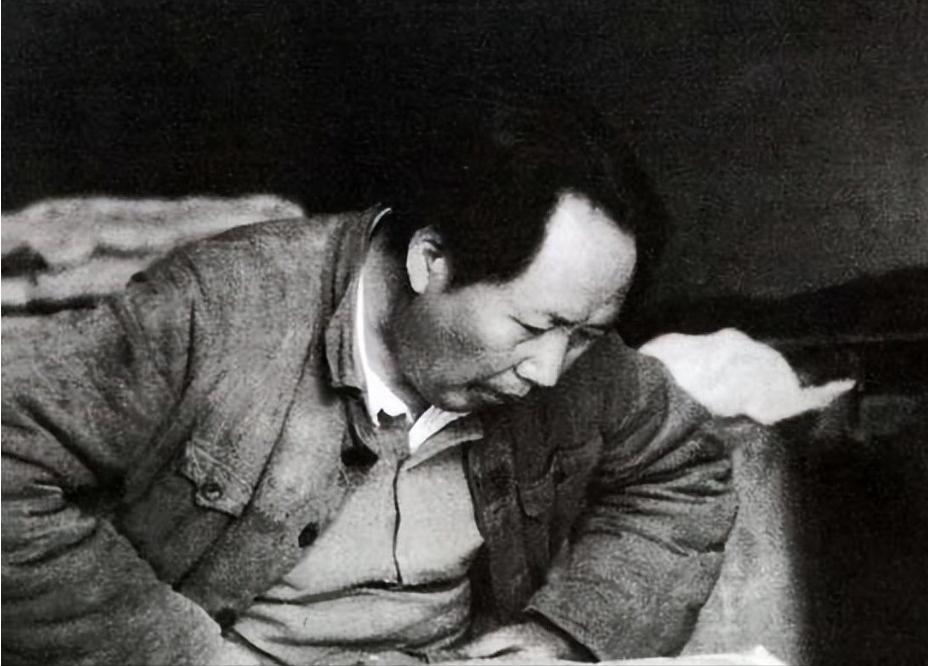

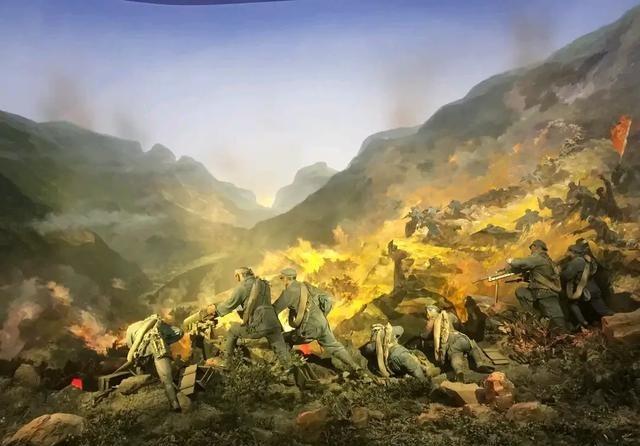

[微风]毛主席在四渡赤水的指挥中,胆子到底有多大?就连朱德总司令听了都害怕,刚过了河,又要迎着敌人返回去,主席说:谁愿意与我一起走这步险棋,就与我同饮这壮行酒。真是常人无法理解的战术,主席让刘伯承早已架好了浮桥。 1935 年初,中央红军面临着严峻的困境,此前,“左” 倾教条主义的错误领导不仅导致第五次反 “围剿” 失败,还让红军在长征途中遭受了重大损失,队伍实力大幅削弱。 王明、博古、李德等人推行的死板作战方法,不仅让全军上下心存不满,也让大家对未来的行军方向感到迷茫。 这种局面直到红军抵达贵州遵义后才出现转折,在遵义召开的会议上,各方围绕军事路线展开了激烈讨论,这并非一次和平的权力交接,而是对错误路线的纠正。 毛泽东提出的 “灵活机动、运动作战” 的观点,得到了张闻天、王稼祥等人的关键支持,原本由博古、李德、周恩来组成的 “三人团” 指挥架构被打破。 毛泽东虽然婉拒了最高名义上的军事职务,但实际上重新掌握了红军的军事指挥权,成为周恩来在军事指挥上的重要依靠。 遵义会议后,中央红军原本计划北渡长江,与红四方面军会师,但在土城一战中,红军遭遇了川军潘佐旅及后续增援部队的顽强抵抗,进攻受阻,原定的北上计划难以实施。 面对这一局面,毛泽东没有选择强行硬拼,而是在雨夜中反复分析战况、总结经验,最终决定调整战略方向,放弃北上计划,率领红军西渡赤水河,开启了在几十万国民党军围堵圈内的灵活机动作战。 四渡赤水的作战过程极具灵活性,红军多次利用复杂的环境和敌人的部署漏洞突破封锁,1935 年 2 月,红军第一次西渡赤水河时,借助夜色掩护,大部队乘坐木筏悄无声息地渡河,利用国民党军换防的间隙,顺利穿过了封锁线。 第二次渡河时,恰逢暴雨天气,急促的雨声掩盖了红军行军的动静,湍急的河流和岸边的杂草形成了天然屏障,红军从敌人认为防守薄弱的 “死角” 成功突破。 这种忽东忽西、灵活机动的战术,让国民党追兵陷入了被动,红军常常采取 “声东击西” 的策略:有时看似要撤退,实则突然掉头反击;有时在遵义周边频繁调动、制造进攻声势,吸引蒋介石调集重兵堵截,实则只是 “虚晃一枪”,主力部队早已借着夜色悄悄转移到其他渡口。 第四次渡河时,红军更是专门留下一支小分队伪装成主力部队活动,牵制了大批国民党军,而真正的主力部队则在河滩险要、水流湍急的情况下,顺利完成了渡河。 在整个四渡赤水的过程中,毛泽东的指挥既注重细节把控,又有着宏观的战略布局,比如在攻打桐梓之前,为了避开敌人的主力、攻击其薄弱环节,毛泽东曾亲自打电话越级向一线部队下达攻击命令,要求先击溃周浑元部,为正面作战减轻压力,每一个战术动作都安排得十分周密。 从整体战略来看,毛泽东始终坚持 “你打你的,我打我的” 原则,不被敌人的围堵计划牵着走,而是将运动战发挥到极致。 红军没有固定的作战区域,也不固守死板的战术教条,通过四次往返穿越赤水河,成功将原本的 “死局” 转化为 “活局”,这场胜利并非单纯依靠行军速度,更重要的是依靠灵活的战略战术和精准的决策判断。 毛泽东在几十万国民党军的围追堵截中,始终保持着从容的指挥状态,其高超的军事指挥艺术不仅帮助红军成功摆脱了险境,保住了革命的火种,也让国民党军遭受了沉重的心理打击,成为中国革命战争史上的经典战例。 信源:新华网镜观·回响丨让红色文化焕发时代光芒