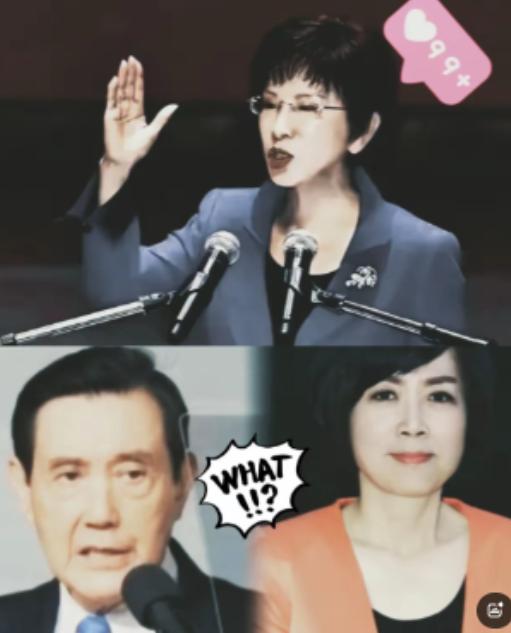

终于弄清楚了!原来某些人之所以不敢动洪秀柱,不是因为她是前主席,也不是因为有谁保护她,而是因为她是以个人名义来看阅兵的。[凝视] 在洪秀柱出发前,岛内部分政治人物曾就此事发表看法,洪秀柱此次是以个人身份受邀参加活动,未佩戴政党标识,这一身份选择引发了各方对于法律适用范围的不同解读。 台湾陆委会在事后的回应中表示,相关调查程序需要由立法机构启动,由于目前立法院的席次分布,这一程序的实际推进面临诸多变数。 法律专家指出,《两岸人民关系条例》的相关条款在执行层面存在复杂的程序要求,首先需要由原任职机关提出,再经立法院相关委员会审议。这一流程涉及多个环节,每个环节都可能影响最终结果。 洪秀柱在活动期间的公开发言主要围绕历史记忆展开,她提到抗战历史是共同记忆,这一表述反映了她对历史问题的个人立场。 岛内舆论对此事的反应呈现多元化特征,支持者认为这是个人选择的自由,反对者则从不同角度提出质疑,中间选民的态度则相对温和,更关注事件对两岸关系的实际影响。 政治观察人士注意到,此次事件发生在特定的时间节点,当前岛内政治生态正处于调整期,各方都在寻找新的平衡点。 洪秀柱返台后接受媒体采访时表示,她的行程安排早有计划,参加活动是基于个人对历史的理解,她强调这是一次文化交流活动,不涉及其他议题。 近年来类似的跨海峡交流活动并不罕见,不同身份的人士基于各自的考量,选择不同的参与方式。这反映了两岸交流的复杂性和多样性。 此事折射出两岸关系中的深层议题,历史认知、身份认同、法律框架等多个层面的因素相互交织,形成了复杂的局面。 岛内最新民调显示,民众对两岸议题的看法日趋理性,多数受访者希望维持现状,避免紧张升级。这种民意趋向对各方的决策都产生了影响。 此次事件也让外界看到了岛内政治运作的实际情况,不同政治力量之间的制衡关系,法律程序的复杂性,以及民意的多元化,都是影响事件走向的重要因素。 两岸交流的形式和内容一直在演变,从早期的经贸往来,到后来的文化交流,再到现在的多层次互动,每个阶段都有其特点。 洪秀柱此行虽然是个人行为,但它发生在特定的历史背景下,如何看待和处理类似事件,考验着各方的智慧和定力。 对于普通民众而言,他们更关心的是这些事件对日常生活的影响,两岸关系的稳定与否,直接关系到经济发展和社会安定。 您如何看待个人身份与公共角色在两岸交流中的界限?在维护各自立场的同时,如何创造更多理性对话的空间?欢迎分享您的观察和思考。 信源: 环球观察局--看完阅兵返台后,洪秀柱要被关?民进党想出昏招,要“借刀杀人”