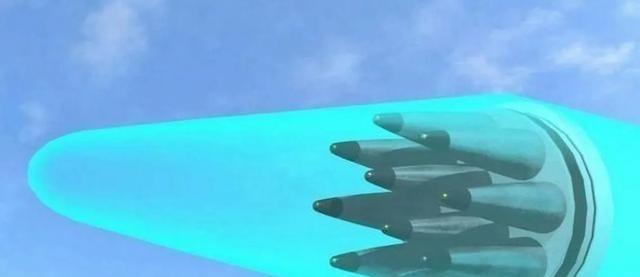

中国可以把高超音速导弹做到白菜化,离不开郭永怀,他是唯一一个横跨导弹、核弹、卫星三大领域的超级天才,被钱学森誉为“能抵10个师”的男人。[凝视] 1968年12月5日凌晨,一架从青海飞往北京的飞机在首都机场附近坠毁,救援人员在残骸中发现两具紧紧相拥的遗体,他们胸前护着一个皮质公文包,里面装着我国最新热核导弹的试验数据,完好无损。 其中一位遇难者是郭永怀,中国两弹一星元勋中唯一在核弹、导弹、人造卫星三个领域都作出重大贡献的科学家,22天后,中国第一颗热核导弹试验成功。 很多人不知道,今天中国在高超音速领域的成就,源头可以追溯到这位科学家半个多世纪前的布局,他提出的PLK方法至今仍是国际空气动力学的重要理论工具,他培养的学生成为中国航空航天的中坚力量。 1956年,郭永怀放弃了康奈尔大学终身教授的职位和每月800美元的高薪,决定回国,在归国前的送别野餐会上,他当众烧掉了十多年积累的研究手稿,为的是避免被美方以携带机密资料为由阻挠回国。 朋友问他为什么要放弃美国的优越条件,他说:“家穷国贫,只能说明当儿子的无能。”这句话后来被很多归国科学家引用,成为那个时代知识分子的共同心声。 回国后郭永怀立即投入到最机密也最艰苦的国防科研工作中,在原子弹研制中,他负责结构设计和爆炸力学研究,提出了后来被广泛采用的内爆方案,在导弹研发中,他担任总设计师组组长,解决了再入大气层的关键技术难题。 他与庞加莱、莱特希尔共同发展的PLK方法,突破了跨声速流动的计算瓶颈,这个方法让设计师能够准确预测飞行器在接近音速时的复杂气流变化,为后来的超音速和高超音速飞行器研发奠定了理论基础。 郭永怀不仅自己做研究,还特别重视人才培养和学科建设,他主持制定了中国力学学科的发展规划,建立了爆炸力学、高温高压物理等新兴学科,他培养的学生中,有多位后来成为院士和学科带头人。 他的工作作风也很令人感动,青海核试验基地海拔3800米,氧气稀薄,生活条件极其艰苦,年近六旬的郭永怀坚持亲自到基地指导试验,一待就是几个月,他说:“搞科研不能光坐在办公室里,要到第一线去。” 1968年12月初,郭永怀在青海基地完成了一项重要试验后准备返京,临行前他给女儿写信说要给她买棉鞋,让她寄个脚样来,这封信成了他留给家人的最后话语。 飞机失事时,郭永怀本可以选择跳伞逃生,但他选择了用生命保护国家机密。与他一起牺牲的警卫员牟方东,也是为了保护文件而放弃了逃生机会。 钱学森得知噩耗后痛哭失声,他说:“永怀走了,是我国科学界的重大损失。”周恩来总理亲自为郭永怀题词:“为人民的利益而死,虽死犹荣。” 郭永怀牺牲时只有59岁,如果他能活到今天,中国的航空航天事业或许会有更多突破,但他留下的不仅是科学遗产,更是一种精神,在国家需要的时候,毫不犹豫地奉献一切。 今天当我们看到中国的高超音速导弹、载人航天、探月工程等成就时,应该记得这些成就的源头,有一位用生命守护国家机密的科学家,他的名字叫郭永怀,一个值得每个中国人铭记的名字。 他生前常说:“我们这一代人吃苦,是为了下一代人不再吃苦。”如今,中国已经成为世界科技强国,我们没有辜负他们的牺牲。 你还知道哪些像郭永怀一样默默奉献的科学家?他们的故事是否也曾让你动容?如果让你对今天的科研工作者说一句话,你最想说什么?欢迎在评论区分享你的想法。 信源: 百度百科--郭永怀