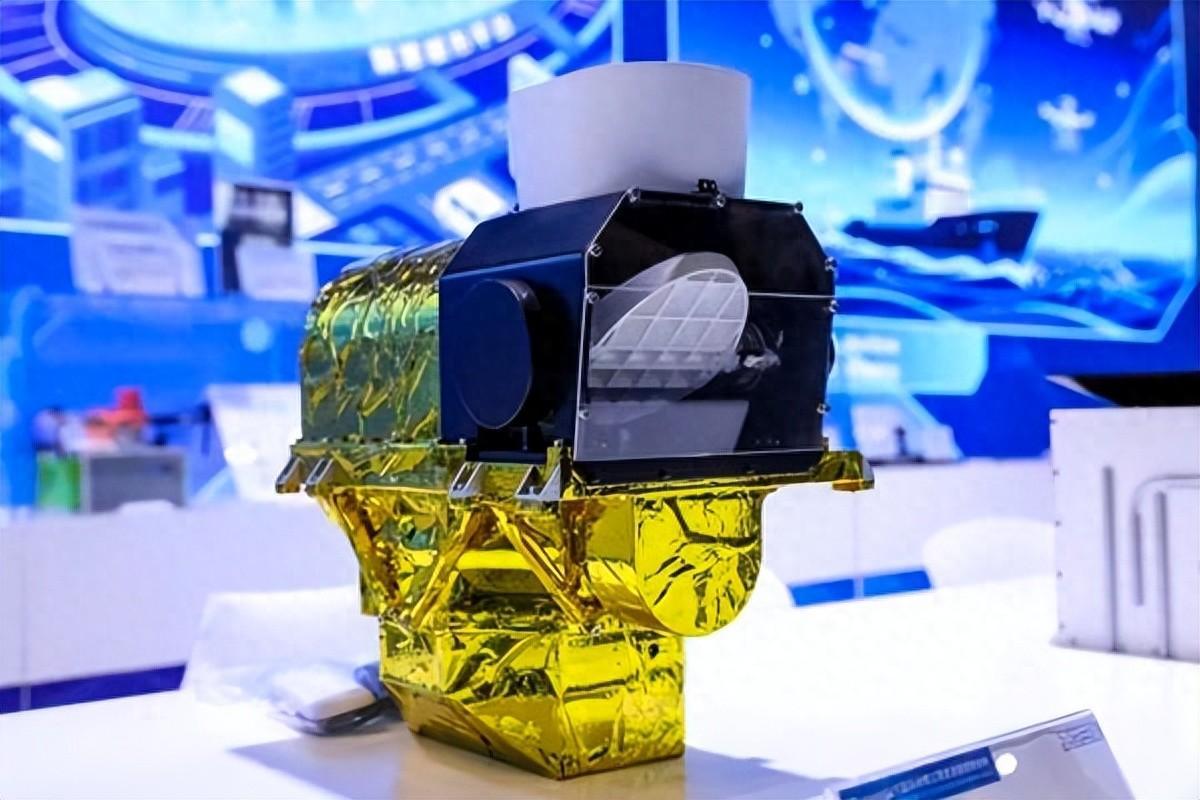

2025 年 11 月,一份来自纽约大学的研究报告像一颗 “技术核弹” 砸向华盛顿:全球遥感技术的主导权,正从美国向中国加速转移,形成多极竞争新格局。 与此同时,韩国产业界也在敲响警钟:从钢铁到电池,从显示器到整车,中国企业已经在多个领域全面逼近甚至超越。 研究显示,中国在全球遥感科研论文中的占比已高达 47%,美国则跌至 9%,从上世纪 90 年代的 88% 主导地位跌落至如今的边缘。 推动中国实现这场 “弯道超车” 的,是长期坚持的国家战略级投入。 国家自然科学基金三年间资助遥感项目 8500 余项,贡献全球相关科研产出的 53% 以上。遥感专利方面,中国在 2021 至 2023 年间申请数量占全球绝对多数。 技术成果也不止于纸面:中国科学技术大学已突破 113 公里纳米级精度绝对距离测量,刷新全球纪录,该技术可为空间望远镜阵列等长距离高精度空间研究计划提供支撑。 值得注意的是研究重心的地理迁移,以往遥感领域的最前沿作者名单,总是被 “麻省理工”“加州理工”“NASA” 反复刷屏。 而现在,来自北京、武汉、上海等城市高校的学者,正成为新的话语主导者。这种从 “中心” 到 “边缘” 的迁移,实则是新的中心在悄然确立。 遥感不只是 “看得远”,更是现代科技体系的基础模块。从气候监测到国土规划,从军事预警到自动驾驶,它是全球技术竞争的 “眼睛”。 如今,中国不仅有了自己的 “眼睛”,而且视野更广、精度更高。 在这种背景下,美国的 “技术焦虑” 并非空穴来风。特朗普政府在 2025 年 3 月提交的 2026 财年预算案中,提出对科研的全面压缩:国家科学基金会预算砍半,国家卫生研究院削减超过三分之一,多个气候与生态研究项目直接被中止。 科研岗位裁撤,顶尖人才流向欧洲、日本等地区,甚至有大学开始将遥感实验室转型为数据处理中心,不再追求 “自主研发”。长期来看,这会导致美国在诸多前沿领域的 “断链”。 而在亚洲另一端,韩国感受到的 “压力” 则更直接。 根据 2025 年 10 月韩国经济人协会(韩经协)发布的《韩中美日竞争力现状及展望调查报告》,韩国十大核心出口产业中已有五个被中国企业赶超,受访企业预测未来五年内这一数字或将扩大至九个。 尤其在电池、显示器和汽车零部件等传统强项,中国企业正在以技术 + 规模的双重优势不断压缩韩企生存空间。 韩国总统李在明在一次采访中罕见地使用 “韩中日” 而非 “美日韩” 的表述顺序,引发外界广泛联想。 韩国总统府解释,这一调整基于韩语使用习惯,同时也是对前政府外交失衡状态的纠正,以谋求区域外交平衡。 过去十年,韩国在中美之间摇摆,但面对现实的产业压力,首尔似乎开始重新审视与中国的经济关系。 李在明直言不讳地称,韩国经济正处于 “绝望的十字路口”,按照韩国经济人协会的评估,若以韩国当前竞争力基准值为 100,中国企业当前的产业竞争指数已达 102.2,预计五年后将升至 112.3。 韩国企业则普遍面临转型焦虑与成本压力,在新能源、人工智能、智能制造等多个方向上,中国企业的投入密度和技术突破频率都遥遥领先。 从产业结构来看,中国正在完成从 “制造大国” 向 “技术强国” 的跃迁。遥感技术的突破是科研实力的体现,而韩国产业的被动则是中国技术成果向实际竞争力转化的写照。 中国在科研上坚持以应用导向为牵引,以基础研究为支撑,政策稳定、投入持续、人才结构优化。这种 “定力”,恰恰是当前美韩等国最为缺乏的。 美国的战略摇摆尤其明显。一边强调科技安全,一边大幅削减科研预算;一边推动技术封锁,一边限制国际人才流入。 特朗普政府的策略,在短期内可能满足了部分政治需求,但从全球竞争格局来看,削的是美国自己的根基。 韩国的问题则是路径依赖,过去二十年,其出口导向型工业体系高度依赖成本管控与技术垄断。然而随着中国企业在关键环节实现突破,从原材料采购到终端产品的全链条布局,让韩国的 “技术护城河” 正在一寸寸被填平。 尤其在电动汽车与储能电池等新兴领域,中国企业不仅在量上具备优势,在质上也建立了标准话语权。 你怎么看?中国的这些突破,是偶然爆发,还是必然结果?未来五年,谁将掌握全球科技与产业链的下一张王牌?欢迎在评论区分享你的看法。 参考信息: 《美报告:中国遥感研究后来居上》 环球时报 2025年11月8日 《报告:韩十大出口产业遭中国追赶,5年内或全线失守》 韩联社 2025年11月17日