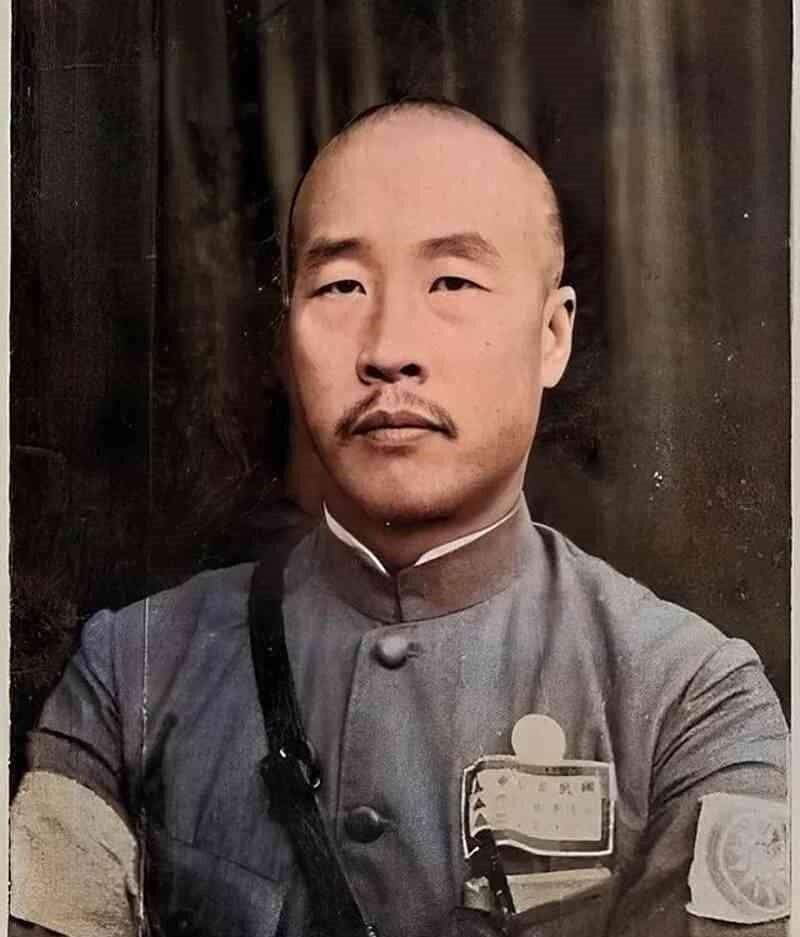

1949年,杨宝庆驾驶飞机起义,飞机上装着17万枚银元,原计划飞往北平投诚,谁知飞到唐山的时候,油量不足,而且附近还没有机场! 1949年2月19日,西安的机场冷得像块铁。 杨宝庆,国民党空军的一名少尉,那天晚上心里揣着的事儿,比发动机的轰鸣声还响。他要跑,开着那架C-46运输机,目标北平。这可不是一时冲动,是把脑袋别在裤腰带上的豪赌。 那会儿,国民党兵败如山倒,人心散得跟一盘沙似的。杨宝庆心里那杆秤,早就倾斜了。他悄悄摸上飞机,拧断门锁,发动引擎,一气呵成。等地面上的人反应过来,飞机已经带着呼啸,扎进了伸手不见五指的夜空。身后是追击的战机和一片混乱,身前,是他押上全家性命的未来。 飞上天,他才感觉不对劲。这飞机怎么沉得跟灌了铅似的?他心里直犯嘀咕,拉开后舱门一看,差点没把眼珠子瞪出来。好家伙,整整17万枚袁大头,码得整整齐齐,在手电筒光下闪着一片银白色的光。 这笔钱,是国民党准备南撤的军费,是他根本不知道的“意外之财”。这下好了,他这趟“跳槽”,不仅带去了自己,还顺手“牵”走了一大笔启动资金。 可老天爷就爱开玩笑。正当他琢磨着这笔巨款的无限可能时,仪表盘上的油量指针,跟他的心跳一样,飞速往下掉。坏了,油不够!根本飞不到北平! 飞机在唐山上空开始打晃,下面黑漆漆一片,连个像样的机场都没有。怎么办?杨宝庆一咬牙,找了片看着平坦的河滩,硬着头皮往下冲。那感觉,跟从天上往下扔铁块没啥区别。飞机在沙地上连滚带翻,最后“轰”的一声巨响,彻底不动了。杨宝庆在剧烈的撞击中,脑袋一懵,就什么都不知道了。 这一撞,把附近村里的老乡都给震醒了。大家伙儿壮着胆子凑过来一看,一架国民党的飞机,肚子里还塞满了白花花的银元,这场景谁见过?没二话,立马就有人跑去报告了解放军。 你说这事儿巧不巧?杨宝庆用命赌了一次换边,结果人还没到,“见面礼”先到了。 而且,这见面礼的分量,实在是太重了。解放军赶到后,第一件事就是把这批银元封存起来,一分一毫都没动。在那个啥都缺的年代,这份纪律,比银元本身还闪光。 等杨宝庆在医院里醒过来,面对的是一群穿着朴素却眼神锐利的干部。他也没藏着掖着,把自己的来龙去脉都说了。他为啥要冒这么大的风险? 这事儿,还得从他是个穷小子的时候说起。 杨宝庆是河北曲阳人,1922年生。家里穷,日子过得紧巴巴。抗日战争一爆发,家乡被占,十四五岁的他跟着家人一路逃难到河南,寄人篱下。 那时候的他,心里就憋着一股劲:得学本事,得把日本人赶出去。 后来听说空军招人,能读书,能打鬼子,他二话不说就去了。家里人拦着,说当兵危险,他头也不回地跑了。从成都的军校,到印度、美国的训练基地,他玩命地学。开着B-25轰炸机,跟战友们一起把黄河大铁桥给炸了,那是把脑袋挂在天上拼出来的功劳。 他是个爱国青年,一腔热血是为了打外敌。 可抗战胜利后,内战的枪声让他彻底寒了心。眼看着国民党内部腐败透顶,官僚们中饱私囊,他开着飞机在前线运兵,心里却越来越迷茫。这仗,到底为谁打? 最让他无法忍受的,是家人的安危。当时国民党为了防止飞行员叛逃,想了个损招:把所有飞行员的家属,都集中弄到台湾去,美其名曰“安顿”,实际上就是当人质。 杨宝庆的妻子刘敏璞和两个年幼的儿子,就这么被“请”走了。一边是看不到希望的战场,一边是远在孤岛的妻儿,换你,你怎么选? 杨宝庆选了北上。他姐夫赵连景也是飞行员,俩人一合计,觉得不能再这么耗下去了。于是,就有了那个惊心动魄的夜晚。 他不是什么深谋远虑的战略家,他就是一个想保护家人、想为国家找条出路的普通飞行员。他的选择,是那个大时代下无数个体命运的缩影。 杨宝庆投诚后,组织上想方设法,通过地下渠道,真的把他在台湾的妻儿给接了出来。1949年3月,一家人在北平团聚,那一刻,杨宝庆估计觉得,之前冒的所有风险,都值了。 更有戏剧性的是,1949年10月1日的开国大典,杨宝庆驾驶着战机,和战友们一起,编队飞过了天安门广场。 当他从驾驶舱里看到那片红色海洋时,心里会是怎样的波澜壮阔?一个差点机毁人亡的“叛逃者”,成了新中国空军的见证者,这本身就是一个传奇。 后来,杨宝庆没有留在聚光灯下。他去了航校当教官,把自己的一身本事,都教给了新中国的下一代飞行员,其中就包括中国第一批女飞行员。再后来,他转业到地方,在四川安度晚年,生活平淡而安宁。