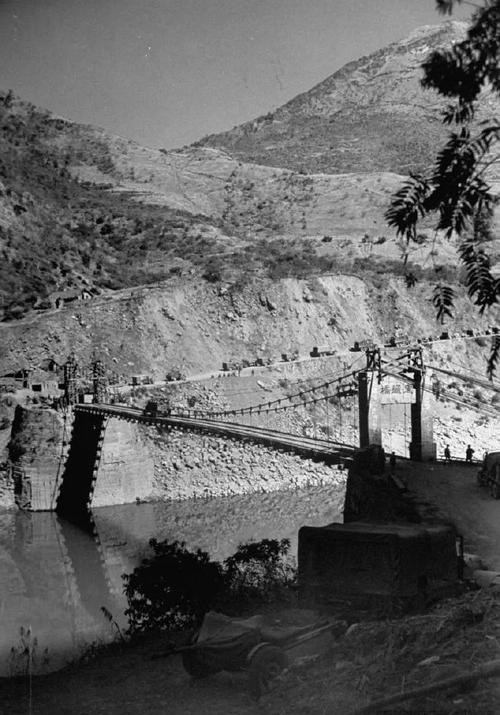

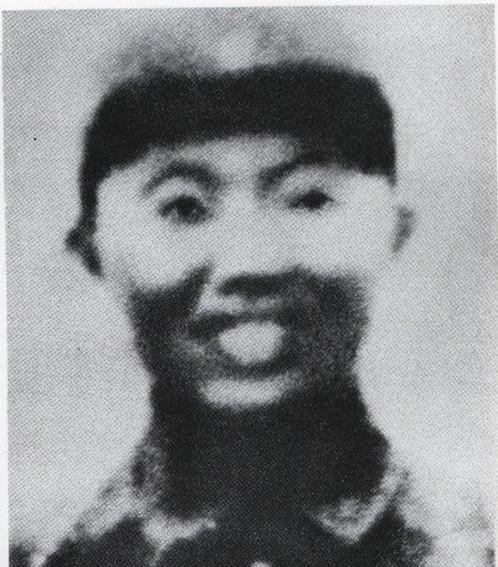

1942年,远征军副师长齐学启被俘,面对日军的劝降,他说:“中国军人,可杀不可辱!”说完,他猛然夺过军刀,正要自杀,却被日军拦住。 一说起民国时期的将军,很多人脑海里浮现的可能是大烟枪、姨太太、满嘴“MMP”的草莽形象。但齐学启,绝对是个例外。 他是正儿八经的清华大学毕业生,搁现在,那也是妥妥的顶尖人才。清华毕业后,他又觉得报国不能光靠笔杆子,转身就考进了美国的诺维奇军事学院,学起了炮兵。这履历,文能提笔安天下,武能上马定乾坤,简直是小说主角的配置。 他跟大名鼎鼎的孙立人将军是同窗好友,俩人一起在税警总团干过。你可别小看这个“税警总团”,这支部队用的是德国装备,美国顾问训练,兵员都是精挑细选的,战斗力比当时很多正规军都强。后来,这支部队就成了中国远征军新38师的骨干,孙立人是师长,齐学启就是副师长。 齐学启不是那种土军阀,他代表了当时中国军人里最精英的那一拨,有文化、有见识,更有着现代军人的荣誉感。 1942年,应英国盟友的请求,中国远征军开赴缅甸,协同英美军队抗击日军。齐学启所在的新38师,就是这次远征的主力之一。 当时的情况有多难?日军在东南亚势如破竹,英美军队被打得节节败退。就在缅甸的仁安羌,英军一个整编师,七千多人,被日军团团围住,眼看就要全军覆没。英国人急得像热锅上的蚂蚁,发电报到处求救。 这时候,孙立人和齐学启带着新38师赶到了。兵力不到一千,面对的是数倍于己的日军精锐。 很多人都觉得这是去送死。但齐学启他们二话不说,直接就开打了。 这场仗打得那叫一个漂亮,史称“仁安羌大捷”。新38师以少胜多,硬是从日军的包围圈里撕开一个口子,把被困的七千多英军和五百多名传教士、记者都给救了出来。这一仗,不仅让英美盟军对中国军队刮目相看,也彻底打出了中国军人的威风。你说,跟着这样的将军打仗,心里能不踏实吗? 可惜,战场形势瞬息万变。后来远征军战局失利,被迫进行战略性撤退。在撤退途中,齐学启为了掩护十几个受伤的弟兄,跟大部队走散了。他们且战且退,最终弹尽粮绝,在一场遭遇战中,齐学启身负重伤,昏死过去,最后落入了日军之手。 他醒来时,已经躺在了日军的军营里。日军旅团长亲自出面,想劝降这位在仁安羌让他们吃了大亏的中国将军。毕竟,一个高级将领的投降,对瓦解对方军心作用太大了。 面对日军的威逼利诱,齐学启只是冷冷地看着他们。等对方说完,他缓缓地、一字一顿地说道:“中国军人,可杀不可辱!” 这句话,掷地有声!在场的日本人都愣住了。还没等他们反应过来,齐学启猛地扑向旁边一个军官,一把夺过他腰间的军刀,就要往自己脖子上抹。 这一下,把日本人彻底惊呆了。几个日军军官赶紧冲上去,死死抱住他,夺下了军刀。那个日军旅团长看着眼前这位宁死不降的中国将军,眼神里充满了复杂的情绪,最后,他竟不自觉地整理了一下军容,对着作为俘虏的齐学启,敬了一个标准的军礼。 伙计们,想一想这个画面。这不是电影,是真实发生过的历史。一个人的气节,能强大到什么地步?就是能让你的死敌,都发自内心地尊敬你。这比在战场上杀死一百个敌人,更能体现一个军人的价值。 日军没杀齐学启,把他送到了仰光的战俘营。他们还想用他来做文章。很快,汪精卫伪政府那边就派来了12个高官汉奸,带着南京方面的“委任状”,许以高官厚禄,想让他“曲线救国”。 齐学启是怎么做的?他指着那些汉奸的鼻子破口大骂,骂他们“认贼作父,不知人间羞耻为何物!”把那些汉奸骂得狗血淋头,灰溜溜地滚了。 劝降不成,汉奸们就恼羞成怒,唆使战俘营里一些已经投降的败类,对齐学启进行百般折磨。在长达三年的战俘生涯里,齐学启成了所有坚持抗日的中国战俘的精神领袖。他带着大家唱《正气歌》,鼓励大家保持民族气节。 可悲的是,英雄没有死在敌人的屠刀下,却倒在了自己人的暗箭中。1945年5月,眼看日本就要战败,那些折磨过齐学启的汉奸害怕日后遭到清算,决定杀人灭口。在一个深夜,他们用刀刺伤了齐学启。在缺医少药的战俘营里,齐学启将军因伤势过重,不幸殉国。距离抗战胜利,仅仅只有三个月。 抗战胜利后,齐学启将军的遗骸被运回国内,公葬于长沙岳麓山,与众多民族英烈为伴,并被追授为陆军中将。而那些杀害他的汉奸,也最终被绳之以法,得到了应有的惩罚。 齐学启将军用他的生命告诉我们,真正的强大,从来都不是武器装备,而是那股融入血脉、不可磨灭的精神力量。这股力量,过去让我们在绝境中站了起来,今天,也必将支撑我们走向更远的未来。 英雄已逝,但他的故事,永远是中华民族的精神坐标。